7月10日至25日,我院“俊后生”实践队赴蚌埠、淮南、淮北、宿州四市代表城镇开展为期15天的暑期“三下乡”社会实践活动。团队围绕乡村振兴“千村”调查主题,通过参观走访、入户访谈、问卷调查等形式,走访农户、村干部50余户,收集农民土地流转调查样本40余份,深入挖掘红色资源潜力,精准把脉特色农业现状,积极探索“红色教育+绿色产业”融合发展的创新模式,为乡村全面振兴贡献青春智慧。

赓续红色血脉,筑牢乡村振兴精神根基

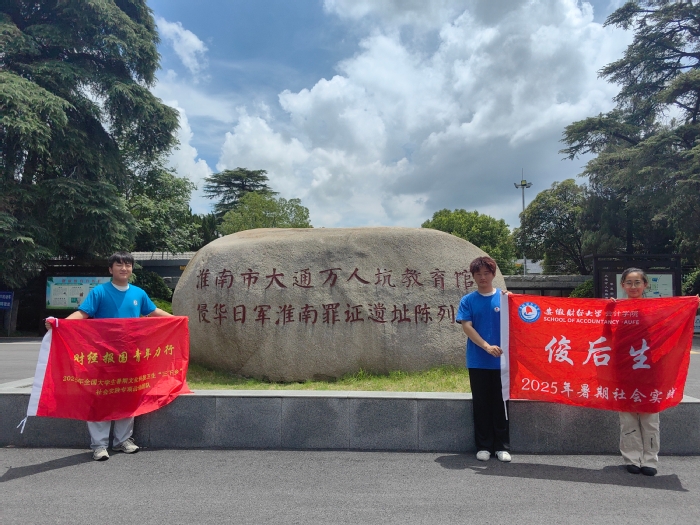

实践队首站抵达具有深厚革命传统的淮北市临涣镇。在淮海战役总前委旧址与安徽医科大学实践团联动学习,队员们通过珍贵文物、历史照片和生动讲解,重温解放战争时期的峥嵘岁月,深刻感悟革命先辈的奋斗精神与为民情怀。在淮南市,团队走访了老革命、老党员,聆听他们讲述亲身经历的红色故事与乡村巨变。队员们深刻认识到,红色文化是凝聚人心、激发内生动力的精神源泉,是赋能乡村振兴不可或缺的“软实力”和“催化剂”。在宿州市及蚌埠市,团队均参与了“小小红色讲解员”培训志愿服务,助力当地红色故事的年轻化表达与传播。

聚焦特色产业,探寻农业升级发展路径

带着对红色精神赋能发展的思考,实践队深入田间地头、产业园区和龙头企业,重点调研了四地依托资源禀赋发展起来的特色农业。在宿州市砀山县重点关注了政策扶持科技赋能的砀山梨项目。在智慧梨园示范地,团队参观学习了智能温室、集成水肥一体化,生物防治等技术,了解科技如何提高砀山酥梨的产量和品质,降低风险。在蚌埠市涂山村调研了当地利用生态优势发展的石榴产业,并体验了农事活动,同时与经营者探讨如何将渡江精神、革命斗争精神融入农庄文化主题,提升吸引力和附加值。聚焦具有地理标志的淮北杏,淮南丑桃,团队深入种植基地,与种植户交流,了解标准化生产、精深加工链条的延伸情况,以及如何借助“红色乡村”的品牌效应拓展高端市场。队员们还记录了当前在保鲜技术及市场对接方面存在的瓶颈。

足迹丈量山河,青春赋能乡野。此次跨越四市的社会实践,不仅是一次深刻的国情社情教育,更是一堂生动的乡村振兴实践课。“俊后生”队成员经过深入调研走访,不仅关注产业发展,更思考如何发挥专业特长,助力乡村文化振兴,以实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。

(撰稿:陆志成;摄影:李云凤;一审:秦元芳;二审:张楠;三审:李亚州)